여주 여행하면서 알게된

세종 그의 업적에

새삼 놀라움~~

이번엔 소간의에 대해서

공부해 보자!

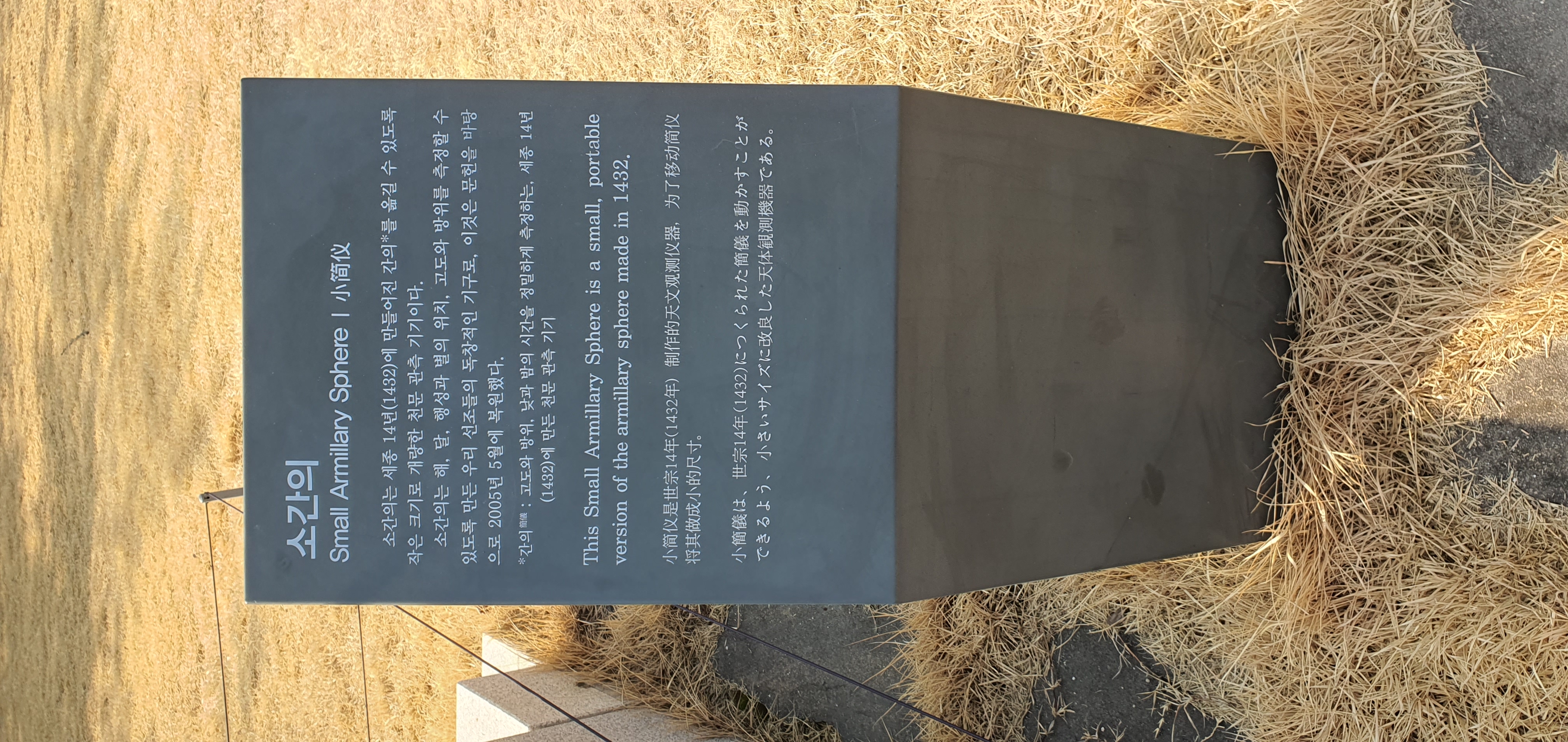

1432년(세종 14년)은 세종대왕의 치세 중 천문학 및 과학 기술 발전이 두드러진 시기로, 특히 "소간의(小簡儀)"와 관련된 이야기는 당시 조선의 천문 관측 기술이 한 단계 진화한 상징적인 사건과 연결됩니다.

소간의는 천체 관측 기구인 간의(簡儀)를 소형화하고 휴대성을 강화한 장비로, 세종의 천문학 발전 의지가 반영된 결과물입니다. 아래에서 소간의의 배경, 제작 과정, 의의를 자세히 설명드릴게요.

1. 배경 : 세종의 천문학 혁신

세종은 즉위 초기부터 중국의 역법(달력 계산법)에 의존하던 조선의 천문 체계를 자주화하고자 했습니다.

당시 중국 역법은 한양의 위도와 경도에 맞지 않아 일식, 월식 등의 예측에 오차가 발생했고, 이는 농사와 국가 운영에 중요한 절기 계산에 문제를 일으켰습니다.

이에 세종은 1432년부터 본격적으로 조선 고유의 천문학 체계를 구축하기 위한 노력을 시작했습니다.

이 과정에서 경복궁 경회루 북쪽에 간의대(簡儀臺)를 설치하고, 대규모 천문 기구인 대간의(大簡儀)를 제작하게 했습니다.

대간의는 원나라 천문학자 곽수경(郭守敬)이 만든 간의를 모델로 하여, 혼천의(渾天儀)를 간소화한 기구로 적도좌표계를 기반으로 천체를 정밀 관측할 수 있었습니다. 하지만 대간의는 크고 무거워 이동이 어려웠고, 이를 보완하기 위해 소형화된 소간의 제작이 추진되었습니다.

2. 소간의란 무엇인가?

소간의는 대간의를 축소하고 실용성을 높인 천문 관측 기구입니다. 1432년에 처음 목재로 시제작된 간의(목간의)를 바탕으로, 이후 1434년(세종 16년)부터 이천(李蕆), 정초(鄭招), 정인지(鄭麟趾) 등에게 명하여 소형화 작업을 진행하게 했고, 1437년(세종 19년)에 완성되었습니다.

소간의는 대간의에서 적도좌표 측정 장치만을 분리해 만든 것으로, 주요 특징은 다음과 같습니다

구조

적도환(천체의 적도좌표를 측정), 사유쌍환(360도 회전하며 거극도를 측정), 규형(관측용 망통) 등으로 구성.

휴대성

대간의가 고정형이었다면, 소간의는 이동이 가능해 다양한 장소에서 관측할 수 있었습니다.

정밀성

크기가 작아도 천문 관측의 핵심 기능은 유지하며 실용성을 강조.

변계량(卞季良)이 쓴 「소간의명(小簡儀銘)」에서는 “옛 제도를 따랐으나 새로운 규모를 창조했다”며, “과거 간의는 층층이 기둥을 세운 거대한 구조였으나, 소간의는 들고 다닐 수 있다”고 그 혁신성을 극찬했습니다.

3. 제작과 활용

1432년의 시작

세종 14년(1432년), 간의대 설립과 함께 대간의 제작이 완료되었고, 이를 기반으로 소간의 개발이 구상되었습니다. 이때 이천과 장영실 등이 목재로 시제품을 만들어 실험하며 가능성을 확인했습니다.

1434~1437년의 완성

세종은 1434년에 소간의 제작을 정식으로 지시했고, 1437년에 구리로 주조된 소간의가 완성되었습니다. 이는 간의대의 대간의와 별도로, 이동하며 관측할 수 있는 보조 장비로 사용되었습니다.

활용

소간의는 주로 한양 외 지역에서의 천문 관측이나, 대간의가 설치되지 않은 장소에서 활용되었을 가능성이 큽니다. 또한, 천문 관측을 담당하는 관상감(觀象監) 관리들이 밤마다 하늘을 관측하며 이상 징후를 임금에게 보고하는 데 유용하게 쓰였습니다.

4. 의의와 영향

기술 혁신

소간의는 조선이 단순히 중국 기술을 수용하는 데 그치지 않고, 이를 개량해 실용성을 더한 사례입니다. 이는 세종의 과학적 실험 정신과 실사구시(實事求是) 철학을 보여줍니다.

천문학 발전

소간의와 대간의는 이후 『칠정산내편』(1442년 완성) 편찬의 기초가 되었으며, 조선의 독자적인 역법 체계를 완성하는 데 기여했습니다. 이는 농업 생산력 향상과 국가 운영의 효율성을 높였습니다.

문화적 자부심

변계량의 기록처럼, 소간의는 조선이 동아시아 천문학에서 독창성을 발휘한 상징으로 평가받았습니다.

5. 결론

1432년은 소간의 제작이 본격적으로 시작된 해는 아니지만, 간의대와 대간의 설치로 천문학 혁신의 토대가 마련된 시점입니다. 이후 소간의는 1437년에 완성되어 조선 천문학의 실용성을 한층 높였습니다. 세종의 이러한 노력은 단순한 기구 개발을 넘어, 백성의 삶을 개선하고 국가의 자주성을 강화하려는 큰 뜻을 담고 있었습니다. 오늘날 소간의는 임진왜란 등으로 실물이 남아 있지 않지만, 『세종실록』과 관련 기록을 통해 그 위대함을 엿볼 수 있습니다.

'역사이야기' 카테고리의 다른 글

| 세종 1437년 규표 (2) | 2025.03.26 |

|---|---|

| 3/22(토)여주 세종대왕릉 다녀오다 (9) | 2025.03.26 |